Lira porteña n° 29

Los relatos no oficiales del grabado.

Por Valentina Madrid Núnez

En la historiografía del arte chileno, los relatos han tendido a privilegiar las prácticas de la pintura o la escultura, mientras que lo que se ha escrito sobre el grabado es relativamente poco en comparación con otras prácticas artísticas visuales. Un dato que permite insinuar que la historia del grabado es “joven”, es el texto de Enrique Solanich Dibujo y grabado en Chile (1987). El texto de Solanich marca un punto de inicio respecto a cómo se conforma la historia del dibujo y el grabado en el país.

Solanich se adentra en los usos de estas artes plásticas como medios que permitieron dar una imagen a las crónicas y relatos de la colonia americana durante la colonización. Introduce a la Academia de Pintura dando cuenta de cómo se conforma dicho espacio, qué artículos permiten el desarrollo de las clases en su interior, quienes fueron sus profesores y sus estudiantes.

Presenta la Escuela de las Artes Aplicadas donde señala que el grabado se inicia con la enseñanza de Marco Aurelio Bontá en 1931 en el Taller de Grabado de la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile, quien tuvo de alumnos a Carlos Hermosilla de Valparaíso, y a Julio Escámez de Concepción, entre otros. Continuando el relato dentro de la Escuela el autor menciona a artistas de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile como Eduardo Martínez Bonati, Eduardo Vilches, Luz Donoso, Carlos Donaire, entre otras figuras destacadas, para después traer a Nemesio Antúnez y los artistas pertenecientes al Taller 99. Finaliza con referentes del grabado contemporáneo como Valentina Cruz y Álvaro Donoso, junto con otros artistas.

No obstante, lo anterior, el texto de Solanich no está pensado como una historia propiamente tal del dibujo y grabado, pues solo se limita a señalar dónde se práctica el grabado y quiénes trabajan en esos espacios. Dentro de esta construcción de los momentos del grabado anteriormente expuesto, hay temas que el autor no menciona o no trabaja propiamente tal, como la Lira Popular. Así mismo, menciona en la introducción del libro que su propuesta consiste en una aproximación a los temas que trata y que no busca ser un catastro ni una historia.

En efecto, a lo largo del texto Solanich parece anticipar como tarea por venir una historia del grabado que tome como fuente lo que él ha expuesto en su trabajo. Sin embargo, si al dato de la fecha de publicación del texto añadimos la postura política de su autor, podemos advertir cómo algunos talleres y artistas relacionados con el grabado son trabajados de manera superficial, simplemente inscribiéndose de manera cronológica como autores que ejercen esa práctica.

Esto es notorio en el caso del artista grabador Carlos Hermosilla, a quien Solanich dedica un párrafo en su libro para cumplir con mencionarlo, pero sin profundizar mayormente en él, a diferencia del trabajo que realiza en torno a los integrantes del Taller 99, sobre quienes sí profundiza y les dedica un capítulo completo. Tampoco se refiere al Taller de Artes Visuales (TAV), que para 1974 ya estaba funcionando y que había sido conformado por artistas pertenecientes a la Universidad de Chile, a quienes menciona cuando aborda la Escuela de Bellas Artes, pero nuevamente no profundiza en torno a sus integrantes.

Si bien el rescate que hace Solanich tiene su mérito, también presenta sus vacíos, no sólo por los hitos o figuras que revela en torno al grabado, sino también por cómo se preocupa o se enfoca en los talleres y en los espacios formativos que se sitúan en el centro de nuestro país, centralismo que también genera un problema en el trabajo de reconstruir la emergencia y desarrollo del grabado en Chile. Si bien presenta a artistas que nacen o se forman en regiones alejadas del centro, entre ellos Julio Escámez y Rafael Ampuero, las biografías que trabaja no van más allá de la información que contienen. Además, teniendo presente que los relatos son planteados desde el centro, se dificulta el rastreo o mapeo de grabadores en formación o con una obra gráfica realizada en otros lugares del país.

A esto se le suma también la tendencia sobre qué momentos o prácticas del arte se estudian, donde la inclinación suele ser sobre la pintura. Dentro de los textos que se han escritos está el de Antonio Romera La historia de la pintura chilena (1951), como también los libros que han escrito en conjunto Gaspar Galaz y Milan Ivelic con La pintura en Chile desde la Colonia hasta 1981 (2009) y Chile, arte actual (1988).

Con relación a los dos textos de Galaz e Ivelic, construidos desde una mirada de centro, ambos escritos abordan la historia del arte chileno, pero centrándose únicamente en la pintura. Así, como su título lo indica, La pintura en Chile desde la Colonia hasta 1981, que se divide en dos partes, trata desde

las primeras instancias de la pintura en nuestro país con las referencias a los artistas que llegaron a nuestro país como Raymond Monvoisin y José Gil de Castro, entre otras figuras, hasta hacer un alcance a artistas cuya pintura se le denomina como “naif” en el siglo XX. Todo en torno a la pintura, pero sin mencionar o aludir a otras prácticas que en ese mismo tiempo cronológico estaban desarrollando su producción artística.

Mientras que, en Chile, arte actual, libro que se publica al año siguiente que el de Solanich, vuelven sobre el tema de la pintura nuevamente, pero reseñando algunas otras prácticas. Este texto aborda lo que se puede considerar un manual de actualización respecto al estado actual del arte nacional, retomando desde la Generación del Trece y el Grupo Montparnasse, continuando con otros grupos y artistas que van surgiendo en nuestra historia, los circuitos de esa época, las transgresiones artísticas que empezaron a vivir y experimentar los artistas con sus obras a modo de contexto social, para finalizar con la situación que exponen de la escultura ante la falta de nuevos alumnos que ingresen en la práctica y rompan con las formas tradicionales.

Al abordar los circuitos del arte, donde en ese momento traen a presencia el grabado durante los años sesenta, instancia en que el grabado se posiciona entre la pintura y la escultura² [7], pero esta mención es tratada en base a las Bienales Americanas de Grabado impulsadas por Nemesio Antúnez y cuando el Taller 99 se ubica en la Escuela de Arte de la Universidad Católica. Sin embargo, a lo largo del texto, Galaz e Ivelic trabajan tomando la pintura como eje central con alusiones pequeñas a otros temas como el grabado, pero no profundizan en él[8]. No obstante, para la época en que ambos textos se publican, ocurren dentro del mismo periodo que el escrito de Solanich, lo que expone dos cosas respecto a la historiografía del arte: se tiende a trabajar y profundizar desde un mismo eje o práctica y ésta se ubica principalmente en la ciudad de Santiago.

En 1994 nos encontramos con el caso del artista grabador Jaime Cruz, quien realiza en el Museo Nacional de Bellas Artes la exposición La memoria del grabador (1994), donde expone su obra realizada desde 1960 a 1994. Lo que destacamos de este hecho es el catálogo razonado de la muestra. Dentro de los escritos que se encuentran en él, Cruz realiza una recopilación de antecedentes sobre el grabado en Chile: catálogos, artículos de prensa y procesos técnicos, un material que permite para quienes participan en el campo del arte, tengan un referente sobre la práctica del grabado en Chile[9]. Si bien el eje del texto son las vivencias del artista y su obra, los datos y precedentes que entrega son elementos que también menciona Solanich, junto con su experiencia con el Taller 99 e integrantes, relatos que forman parte de esta historiografía del grabado, pero con otro tipo de narrativa en ella.

Tras el primer intento de Solanich, es recién en 1995 que se vuelve a abordar la historia del grabado en Chile, específicamente con dos libros: La Línea de la Memoria. Ensayo sobre el grabado contemporáneo de Valparaíso de Alberto Madrid Letelier y La novela chilena del grabado de Justo Pastor Mellado. Ambos escriben sobre el grabado desde sus ciudades, donde Madrid realiza en parte la tarea que no trata Solanich cuando menciona a Carlos Hermosilla, haciéndose cargo de la producción del grabado desde una mirada descentralizada y abriendo una línea que no existe en la historiografía del arte nacional, lo que corresponde a las historias locales.

El texto La Línea de la Memoria. Ensayo sobre el grabado contemporáneo de Valparaíso, se hace cargo de la trayectoria de Carlos Hermosilla y del Grupo de Grabadores de Viña del Mar, junto con la inscripción de una historia del grabado local, presenta en su introducción que la construcción historiográfica del grabado se ha concentrado en los espacios capitalinos, principalmente con el Taller 99, pero que, hasta ese momento, no se habrían ocupado de las instancias regionales.

La publicación de Madrid es una primera parte de la construcción de la historia del grabado local en la región de Valparaíso. Una segunda parte denominada Desplazamiento de la Memoria. Ensayo sobre el grabado contemporáneo de Valparaíso(fecha), es una publicación que continúa con la historiografía de la ciudad puerto, pero ahora tomando la figura de la artista Pilar Domínguez Fuenzalida con sus enseñanzas de grabado en la Universidad de Playa Ancha, junto con otros artistas.

El primer capítulo, “La inscripción del borde”, aborda cómo se sitúa el grabado en la región de Valparaíso,construyendo una relación de metáforas y definiciones entre las palabras matriz, sello y madera, vinculandose con el grabado y el puerto. En el segundo capítulo, “La lección del grabado”, Madrid

reconstruye la vida de Carlos Hermosilla desde sus estudios junto con un análisis de las obras del artista. En el tercer capítulo entra en el estudio de Hermosilla como maestro en la Escuela de Bellas Artes en Viña del Mar y el Grupo de Grabadores de Viña del Mar. Posteriormente trata de manera individual a los artistas que formaron parte del grupo de estudiantes. Finalmente, “Prueba de estado”, capítulo final, no es un estudio acabado del grabado, sino que vendría a ser el inicio de la historiografía del grabado local en Valparaíso.

La problemática que advierte Madrid subraya lo que hemos dicho respecto a la tarea asumida por Solanich. Dentro de esta afirmación encontramos otro tipo de ausencia que tiene relación con la presencia de las artistas tanto en los espacios de enseñanza y práctica del grabado como en sus relatos. Si bien Solanich menciona la mayor cantidad de mujeres que se forman en el grabado y que lo practican, específicamente en el Taller 99, no existe un análisis respecto de cómo participan o contribuyen en los talleres, mucho menos de lo que producen. Nuevamente nos enfrentamos con un enfoque biográfico que no entra en detalles respecto a sus intervenciones en el taller, sino que se concentra en la vida y la obra general que producen estas artistas.

Continuando con los escritos del año 1995, Justo Pastor Mellado con La novela chilena del grabado nos presenta instancias que llevaron a la elaboración del libro y la historiografía del grabado. Una construcción que ocurre nuevamente desde el centro de nuestro país, pero con un trabajo de recolección de textos escritos en distintas épocas e instancias vinculadas con la práctica del grabado y su desarrollo. “La necesidad de este libro se planteó desde el imperativo de re-elaborar las hipótesis sobre las que descansa el desarrollo del campo del grabado. No me parece que éste deba ser considerado como un espacio menor en la historiografía, sino, por el contrario, como un espacio en el que un cierto número de obras han logrado montar un dispositivo crítico de la representación pictórica cita”³.

Si bien Mellado trae a presencia el grabado, no es precisamente una historia en comparación con los otros casos que se han presentado anteriormente. No obstante, la construcción de la práctica del grabado que trama el autor tiene su enfoque en la ciudad de Santiago, con un trabajo sobre el Taller 99 en el espacio universitario. Posteriormente en el año 1998, se retoma la investigación sobre el Taller 99 dentro de la tesis de Bárbara Becker en La historia del grabado en Chile: Desde sus orígenes hasta el Taller 99, donde su título lo señala se abordan algunos de los textos ya mencionados, para centrarse en la evolución del grabado hasta el Taller 99 como exponente del grabado contemporáneo.

Es alrededor del año 2011 – de manera tentativo – cuando se vuelve a mencionar o traer el grabado, ya sea en publicaciones de varios autores, revistas académicas, guiones curatoriales con mayor continuidad. Entre las ediciones colaborativas se destacan los textos que participaron de las publicaciones de Ensayos sobre artes visuales. Prácticas y discursos de los años ’70 y ’80 en Chile, de Maria José Delpiano“Las operaciones críticas de Eduardo Vilches para el grabado en Chile” (2011), junto con el de Felipe Baeza y José Parra “Taller de Artes Visuales (TAV). Producción, difusión y reflexión sobre el grabado en Chile durante la Dictadura” (2012).

Con el tiempo empiezan a verse más textos, en donde se enfocan en un artista, analizan talleres de grabado, catálogos de exposiciones en grabado, o que los mismo artista que se dedican al grabado generan sus propias investigaciones como la tesis de Daniel Lagos “Grupo de Grabadores de Viña del Mar. Revisión histórica desde la obra de Ciro Silva” (2018) o publicaciones como la de Jaime Cruz, El grabado en Chile… A modo de enciclopedia (2015) como un repertorio de biografías y explicaciones de algunas técnicas del grabado. La variedad de textos como sus expositores ha ido en aumento e incluso saliéndose de la producción enfocada en la ciudad de Santiago a desplazarse hacia otras ciudades como el caso de Bárbara Lama y Javier Ramirez en Concepción, entre otros.

“No hay una historia general. Solo hay historias cortas y autónomas”⁴, dice Justo Pastor Mellado. En efecto, como hemos podido revisar, los relatos del grabado son pensados desde un posible ordenamiento lineal, en comparación con el trabajo que hacen Galaz e Ivelic con la pintura. En relación a esto, y uno de los últimos referentes es la exposición que realiza Justo Pastor Mellado Grabado hecho en Chile (2021), publicando un libro con el mismo nombre de la muestra, en donde realiza un recorrido del grabado deteniéndose en otros momentos que no han sido abordados, continuando con las historias corta y autónomas, dejando pendiente una historia oficial del grabado en Chile.

1 Solanich Enrique, Dibujo y grabado en Chile (Santiago: Departamento de Extensión Cultural del Ministerio de Educación, 1987), 5.

2 Galaz Gaspar y Milán Ivelic, Chile, arte actual (Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso, 1988), 103.

3 Mellado Justo Pastor, La novela chilena del grabado (Santiago: Economías de Guerra, 1995), 13-14.

4 Mellado Justo Pastor, Grabado: Hecho en Chile. (Santiago: Centro Cultural La Moneda, 2021), 41

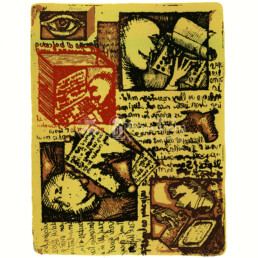

Juan Bernal Ponce, “El escribidor”. Serigrafía, 29,5 x 23; c.2002

Valentina Madrid Núñez

Licenciada en Teoría e Historia del Arte

Encargada del área de Contenidos digitales y editoriales del Museo Universitario del Grabado de la Universidad de Playa Ancha.